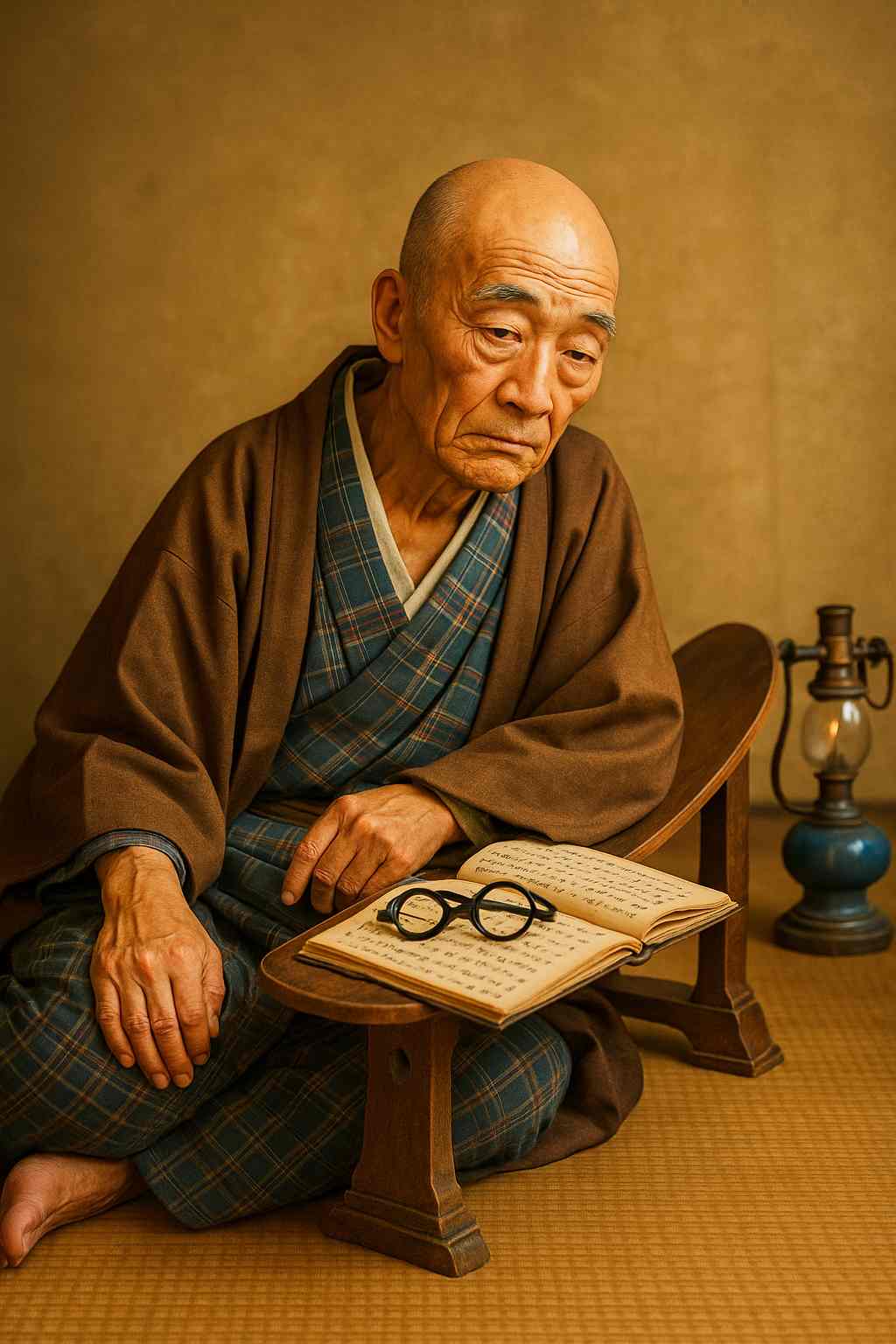

Yokoi Yayu in fortgeschrittenem Alter, dargestellt mit Schreibutensilien. KI generiert nach einer alten Zeichnung (sie ist weiter unten zu sehen)

Yokoi Yayu (1702–1783) – der Samurai, der Haiku liebte

Wenn man an klassische Haiku denkt, tauchen sofort die großen Namen auf: Bashō, Buson, Issa. Doch es gibt auch andere Meister, die sich mit feinem Witz und Ernst einen Platz in der Geschichte erdichtet haben – einer von ihnen ist Yokoi Yayu.

Geboren 1702 in Nagoya, mitten in der goldenen Mitte der Edo-Zeit, wuchs Yayu als Sohn einer angesehenen Samurai-Familie auf. Der Vater war Beamter im Dienste des Owari-Klans, einer mächtigen Tokugawa-Seitenlinie.

Inhaltsverzeichnis

Schon als Jugendlicher liebte er die Poesie. Haiku, diese kurzen Momentaufnahmen des Lebens, zogen ihn in ihren Bann. Ohne offiziellen Lehrer, aber mit viel Neugier, lernte er allein. Später knüpfte er Kontakte zu Schülern der Bashō-Schule.

Am Fuße des Hügels

Yokoi Yayu (1702–1783)

wird die Nacht weiß –

Buchweizenfelder.

Ein Leben zwischen Hofamt und Haiku

Yayus Lebensweg war von zwei Welten geprägt: der Welt des Hofes und der Welt der Kunst. Mit 26 trat er in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm nicht nur den Familienbesitz, sondern auch Verantwortung. Bald schon stieg er zum Hausbeamten auf, wurde später Kommandant der Leibwache und Tempelaufseher.

Doch hinter der Uniform verbarg sich ein vielseitiger Geist: Yayu beherrschte Kalligraphie, malte, spielte Biwa-Laute, kannte die klassischen Texte Chinas, übte sich im Bogenschießen und in der Teezeremonie.

Trotz all dieser Talente blieb er bescheiden. Er trennte strikt zwischen Amt und Muße, zwischen Hof und Haiku. Und auch wenn er als Dichter einen wachsenden Ruf genoss – er gründete keine Schule, nahm keine Schüler an.

Eines seiner berühmtesten Zitate lautet sinngemäß: »Mein einziger Schüler war ein Kleinkind, dessen Gebrabbel zufällig das Haiku-Metrum traf.« Das ist typisch Yayu – ein feiner Humor, der nie beißt, aber trifft.

Im Haus des Eigenbrödlers

Yokoi Yayu (1702–1783)

schreit ein Bankert –

Papierfähnchen im Wind.

Vom Samurai zum freien Geist

Mit 53 zog Yayu einen Schlussstrich. Er legte alle Ämter nieder, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. In Wirklichkeit aber sehnte er sich nach einem Leben jenseits von Rang und Pflicht. Er zog sich in ein kleines, schlichtes Haus zurück – sein »Chi’utei«, der »Pavillon, der den Regen kennt«.

Dort lebte er einfach. Kein Prunk, kein überflüssiger Zierrat. Der Luxus des Alters? Für Yayu bestand er aus Gesprächen mit Bauern, Händlern und Dichterfreunden. Aus dem Beobachten der Natur. Aus Haiku.

Der Sommer hebt an –

Yokoi Yayu (1702–1783)

am Kleidergerüst wechselt

der Wind die Farbe.

Trotz seiner Zurückgezogenheit blieb er kein Eremit. Sein Haus war offen für Besucher aus allen Schichten. In Teerunden, Dichtübungen und Spaziergängen vermittelte er seine Sicht auf die Schönheit des Alltags. Ein Vogelruf, ein Regenschauer, ein Windstoß – alles konnte Haiku sein.

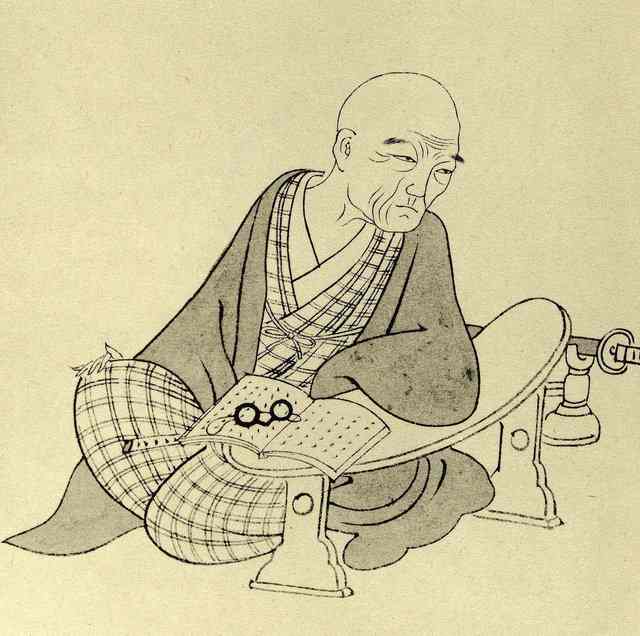

Yayu dargestellt mit Brille auf einer Zeichnung seiner Zeit.

Ein leiser Abschied – und ein spätes Vermächtnis

Yokoi Yayu blieb seinem schlichten Lebensstil bis zuletzt treu. 1783 starb er im Alter von 81 Jahren in Nagoya.

Einige seiner Werke erschienen herausgegeben von Ōta Nanpo 1787 unter dem Titel Uzura-goromo (Wachtelfedergewand) in Druck. Faksimile des Originals

Der Mensch hinter den Versen

Was Yokoi Yayu so besonders macht, ist nicht allein seine Begabung, sondern seine Haltung. Er lebte in einer Zeit, in der Status alles war. Und doch entschied er sich bewusst für das Einfache. Er lehnte Geburtstagsfeiern ab. Er kritisierte nie offen, sondern mit Humor. Er unterrichtete nicht, sondern lud Nachbarn zum Tee.

Yayu war kein Prophet, kein Reformator – er war ein Mensch mit Geschmack, Würde und einem tiefen Sinn für das Schöne im Unscheinbaren.

In der Hand des

Yokoi Yayu (1702–1783)

ausgescholtenen Kindes

leuchtet ein Glühwürmchen.

Warum Yayu heute noch berührt

Yayus Werk hat etwas Zeitloses. In einer Welt, die laut ist, eitel und oft auf Effekt getrimmt, wirkt seine Art fast revolutionär: gediegen, fein, warm. Er war jemand, der nicht beeindrucken wollte, und genau deshalb Eindruck hinterlässt.

Sein Grab liegt heute im Tempel Sai’on-ji in der Stadt Aisai, Präfektur Aichi.

Wenn die Raupe

Yokoi Yayu (1702–1783)

klagen könnte …

der Mond von heute.

Ein Schirm für zwei,

Yokoi Yayu (1702–1783)

ein Ärmel für jeden –

Herbstniesel …

Der Buschklee ist verdorrt,

Yokoi Yayu (1702–1783)

nun sieht man das Klohäuschen –

so grimmkalt ist es!

Der Duft der Dunkelheit,

Yokoi Yayu (1702–1783)

pflückt man ihn, ist er weiß –

Pflaumenblüten.

Es ist Herbst geworden –

Yokoi Yayu (1702–1783)

zwischen den Bäumen

mattes Himmelsblau.

Werkstattbericht

Quellen: Kotobank.jp, Kinsei Kijin-den (1788), Kenporen Aichi, Edo-Guide, Wikipedia Japan